明日をくれた君に、光のラブレターを

小桜 すず

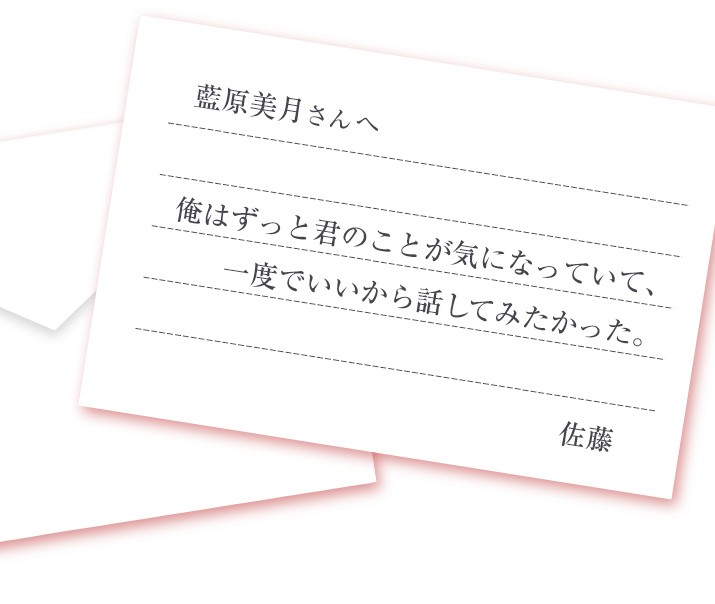

「俺はずっと君のことが気になっていて、一度でいいから話してみたかった」

親友の彼氏に片想い中の美月は、ある日、高校の図書室で手に取った『こころ』に自分宛てのラブレターを見つける。

差出人は「佐藤」、でも心当たりはゼロ。

あなたは、一体誰――? 切なさに包まれる恋物語。

佐藤くん?

誰だろう。

とりあえず、返事を書こう。

クラスも顔も知らない佐藤くんと、

秘密の文通が始まる――。

真実を知るのは、一体誰……?

『君に出会えて良かった』

序章放課後のシークレット

世の中というのは不条理だと思う。

男女問わず、顔の整った人が得をして生きていける。

そういう類の人間は、昔からたくさんチヤホヤされ、そのうち自分の顔が整っていることを自覚して、物心ついたときには絶対的な自信を備えているのだ。

だから自然と性格は明るくなるし、友達も多い。勉強とか苦手なことにしたって、常に周囲が助けてくれる。人に頼る方法をしっかり心得ているからだろう、壁にぶつかることなく要領よく毎日を送れる。

私の親友である七瀬律は、まさしくそんな子だった。

「だから、わかんないんだよ~。教えてよぉ」

「私もわからないよ。本人に聞いたら?」

「もう、美月ってば……冷たいなぁ」

冷たくしている気はさらさらないのだが、彼女にはそう伝わってしまうらしい。

私は心の中でため息を吐いた。

律とは高校一年の春、つまり一年半前に初めて言葉を交わした。

まだ友達ができていなかった頃、初めての席替えで前後の席になった律に私から話しかけたのだ。

今となっては何と話しかけたのかは忘れてしまったが、そんなことは重要ではなくて、皆が必死に友達作りをするタイミングで声をかけたというのがきっかけとして大きいだろう。

律はそれから私によく話しかけてくれるようになって、気づいたらいつも隣にいるような関係になった。高校二年になっても同じクラスになった私たちは、今も変わらず一緒に過ごしている。

「さくらちゃん、舞衣ちゃん。帰ろうとしてるとこごめんね。ちょっと聞いて~」

「ん? りっちゃん、どうしたの?」

「男子って、誕生日に何もらったら嬉しいかな?」

律の控えめな声に、さくらちゃん、舞衣ちゃんと呼ばれた女子は立ち止まり、途端にニヤニヤとして顔を見合わせた。

「もしかして、一ノ瀬くんの誕生日?」

「う、うん。実はそうなの」

内側から上気したように頬を赤らめた律は、コクリと小さく頷いた。

一ノ瀬くん、か。

私は頬杖をつきながら、律の横顔を見た。

まず目に入るのは、ぱっちりと開かれた大きな瞳に長い睫毛。色付きリップなんてまるで必要としない桜色の唇と透き通るような白い肌は生まれつきのもので、艶のある黒髪は秋風にも味方されているのか優雅に揺れている。

誰がどう見ても、〝美少女〟だと口を揃えるような女の子だ。

しかし、律が人を惹きつけるのは、その整った容姿だけではない。

「一ノ瀬くん、サッカー部だから、部活で使えそうなものがいいんじゃない? 無難だけどスポーツタオルは外さないよね」

「タオルいいね! 絶対使ってくれるよね~」

「でも、もうたくさん持ってるでしょ。一ノ瀬くんおしゃれそうだし、腕時計とかネックレスとか、ファッション系の物の方が喜ばれるって」

「あーそれもいいっ。喜んでくれること間違いなしだよ!」

さくらちゃんと舞衣ちゃんの提案にいちいち目を輝かせて反応する律は、見るからに楽しそうだった。

食い違った意見をどちらも尊重して、「うーん、迷っちゃうなぁ」と頭を抱えて悩んでいる律を見て二人は微笑んでいる。

こうしてあくまで自然に周囲の気分を良くさせるのは、もう天性の才能としか思えない。いや、これも顔が整っているからこそ後天的に形成されたパーソナリティなのかもしれないが。

そこまで考えると、自分の卑屈さが露見して呆れる。私は外見だけじゃなくて、内面までも醜いのだと認めざるを得なくなる。

「ていうか、……美月ちゃんは、何て言ったの? ほら、私たちよりもりっちゃんと仲良いし」

さくらちゃんが不意に私に向かって問いかける。律と話すときの態度とまるで異なっていて、その他人行儀な話しぶりはもはや滑稽に思えてくるほどだ。

「いや、私は全然わからないから、何も……。二人の方がいいアドバイスできると思う」

急に話しかけられて少々驚きつつも、私は笑顔を浮かべて当たり障りのない返答をしたつもりだった。

「そっか。ごめんごめん」

さくらちゃんと舞衣ちゃんから向けられた視線は、すぐに私の隣の席に座る律へと戻った。

「でさー、一ノ瀬くんの誕生日っていつなの? 一緒に買い物とか付き合おうか?」

「えっ、いいの? それは助かるよ! って言っても、誕生日は二週間も先なんだけどね」

……ああ、どうしていつもこうなのだろうか。

私は至って普通に話しているつもりなのに、クラスメイトの子たちには見えない線を引かれてしまう。

友達の友達として明らかによそよそしく接されているのが手に取るようにわかる。そもそも私が律以外の女子から話しかけられるのは用事があるときだけで、理由もなく話しかけられることはほぼない。

一方で律は、誰とでも仲良くなれる。

裏表のない天真爛漫な振る舞いは皆を笑顔にするし、律ともっと仲良くなりたいという子は山ほどいるだろう。

「何の話してんの?」

すると背後から、低い中に深みのある声がして、咄嗟に私は振り向いた。

常日頃日光を浴びているからか色素の薄くなった茶色の髪、同じくこんがりと焼けた顔からは真っ白な歯が覗いている。笑うと目尻が柔らかく下がる瞳の中に私が映って、思わずドキリとした。

「海斗!」

私より先に名前を呼んだのは律だった。目が合ったと思ったときには、すでに律の方へと目線が移ってしまっていた。

「一ノ瀬くん!?」

「今の話、聞いてた!?」

「今の話? 聞いてないけど、何?」

一瞬狼狽した三人だったが、海斗はきょとんとしたまま首を傾げる。

その様子を見た律は心底安堵したように胸を撫で下ろし、さくらちゃんと舞衣ちゃんも同じくほっとしていた。

誕生日プレゼントの話が本人に伝わったらと不安になったのだろう。それもそのはず、海斗は同じクラスにもかかわらず、三人は盛り上がって声が大きくなっていたことに気づいていないみたいだったから、突然本人が現れたら慌てるに決まっている。

「う、ううん、何でもないよ?」

「うわ、焦ってて怪しいな。……でも、何で美月だけそんなに落ち着いてんの」

海斗がふと私を見てぷっと吹き出す。

平然としていた私が、律たち三人とはまるで正反対だったから目に留まったのだろうか、海斗はけたけたと笑い声を立て始めた。

「ちょっと、笑わないでよ……」

恥ずかしくなった私は、視線を逸らしながら小さく反論する。海斗の笑顔が自分に向けられて嬉しいと思ったことを、必死に振り払っていた。

「だって律たちと全然違ってて、逆に変だったからさ」

「うるさい。笑いすぎだよ」

私はあえて怒ったような口調で答えた。そうでもしないと、海斗や律に緩んだ頬を指摘されてしまいそうだったのだ。

「ほんっと、マイペースなのな」

「全然マイペースじゃないよ。海斗の方がよっぽどじゃない?」

「俺は美月よりは全然」

「アハハ。美月って、本当に面白いよね! 落ち着き払ってるように見えて、実はいろいろ考えてるんだもん」

私と海斗のやりとりは、明るい律の声によって突然の終了を告げられる。

途端に、私の胸には黒ずんだ感情が芽生え、それは徐々に広がって苦しみに変わっていった。

「さすが律。よくわかってるんだな」

「当たり前だよ! 親友なんだから」

ああ、どうしてわざわざ私たちの会話に入ってくるんだろう。

律はいつだってへらへらと笑って、自分の思うままに行動する。私の気持ちなんて全く知ろうともしない。

今のたったの数十秒にしても、私がどれだけ幸せだったのか彼女は知る由もない。

「じゃあ部活行こう、律」 「あ、もうそんな時間! 忘れてたぁ」 「忘れんなよー。ほら、遅れるぞ」

無情にも、海斗はそんな律が好きなのだ。

私じゃなくて、律が好きなのだ。

「さくらちゃんと舞衣ちゃん、参考になるアドバイスありがとう! 引き留めちゃってごめんね。美月も、話聞いてくれてありがとね~」

屈託のない笑みを浮かべながら、律は荷物をまとめて立ち上がった。

サッカー部の海斗とチアリーディング部の律は、校庭と体育館で練習場所は違えど、昇降口までいつも一緒に向かっている。

何の役にも立たなかった私にまでお礼を言うところが律らしい。

彼女は人に無意識に優しくできる。だから、海斗が律を好きになるのもわかる。

そう言い聞かせていないと、私の心は壊れてしまいそうだった。

「バイバーイ!」 「またね」

私も、律と海斗に笑顔でひらひらと手を振った。

うまく笑えているだろうか。自信はないが、二人の姿はやがてオレンジ色に染まった教室から見えなくなったので、すっと口角を下げる。

取り残されたのは、帰ろうとしていたはずのさくらちゃんと舞衣ちゃん、そして私だった。

「あの二人って、本当に美男美女カップルだよね」

「性格も良いし、お似合いすぎて憧れちゃう。……じゃあ、私たちも帰ろ」

さくらちゃんと舞衣ちゃんは、律たちを褒めちぎった後、私のことをちらりと一瞥してから気まずそうに教室の扉を通り抜けた。

気まずいのは私だってそうだ。律がいなければ話すこともないクラスメイトなんだから、いくら部活があるとはいえ、先に帰ってしまったのはひどすぎる。

私は静かにため息を零して窓の外を見やった。

茜色の空には絵に描いたような丸い雲がいくつか浮かんでいる。九月の上旬は、まだ焼けつくような夏の暑さの名残でむしむしとした湿気があるが、風だけは秋らしく爽やかになりつつあった。

よし、行こう。私はスクールバッグを肩にかけて腰を上げた。

私には、放課後に通っている場所がある。

美月が“その場所”で見つけたものは――?

大容量の無料試し読みは「続きを読む」から!

明日をくれた君に、光のラブレターを

著:小桜 すず

イラスト:ふすい

小桜 すず

『図書室のラブレター~光をくれた君へ~』で第1回魔法のiらんど小説大賞青春小説部門賞を受賞。